北京東城區,地壇公園西門的牌樓。

本報記者 梁澤諭攝

北京海淀區的“小西天”牌樓,匾額上書“太平盛世”。

王昱昊攝

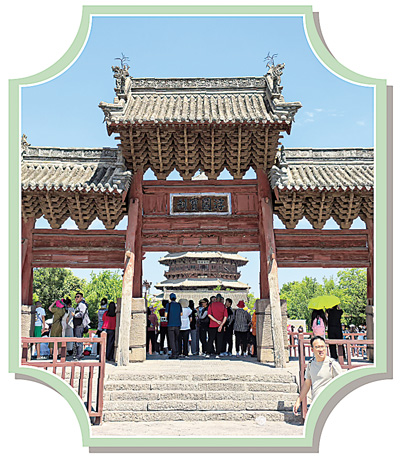

山西應縣,應縣木塔山門前的木牌樓。

高 凱攝

安徽歙縣棠樾牌坊群。

習小遠攝

提到牌樓,人們或許會想到景區入口的點綴,或是古鎮街頭的標志。然而在中國文化的長軸畫卷中,這些石木構筑物早已超越物理界限,不僅是建筑藝術的獨特一筆,更是鐫刻民族記憶的立體史詩。

名實之辨

牌樓,是中國傳統建筑中一種兼具實用性和標志性的門式構筑物,建筑學家劉敦楨先生曾言其為“中國風趣象征之一”。“牌樓”與“牌坊”稱謂常通用,北方民間多稱“牌樓”,南方則習稱“牌坊”。

關于二者的區別,學界存有爭議:一種觀點認為,有無樓檐是關鍵,如梁思成先生認為,牌坊較牌樓簡單,雖亦四柱沖天,但柱間只有絳環華版,上面沒有斗拱樓檐遮蓋。也有觀點認為,二者是同種建筑形式演變發展的不同階段,如萬幼楠先生稱,牌坊的高級型稱牌樓。

從基本形制看,牌樓多呈柱身直達頂部的沖天式,或柱上有樓檐的屋宇式。

其主要組成部分包括:

基座,常以青石砌筑,雕刻有纏枝蓮、如意紋等吉祥圖案,既防潮又彰顯威嚴;

立柱,多選用楠木、柏木等質地較硬的木材,部分石牌樓則以整塊花崗巖打造;

枋,為橫向連接立柱的構件;

部分牌樓帶有樓檐,其頂端屋頂分歇山、懸山等樣式;

斗拱,連接枋與樓檐,兼具承重與裝飾功能,不同地域斗拱樣式各異,形成獨特的視覺語言。

牌樓的建造位置,多在“街衢之起點與中段,及數道交匯之所”,或“離宮、苑囿、寺觀、陵墓之前與橋梁之兩側”。結構比例與工料估算雖“官書略而未載”,卻通過匠工的薪火相傳得以延續,形成兼具實用性與觀賞性的獨特形制。

類別多樣

牌樓的分類,可從材質、形制、功能三方面劃分,呈現出豐富的多樣性。

按材質分,主要有木、石、琉璃等種類:

木牌樓以北京雍和宮牌樓為代表,質地輕盈,便于雕刻彩繪,盡顯靈動,多見于園林、廟宇,但怕火怕潮,需定期維護;

典型的石牌樓如安徽歙縣棠樾牌坊群,七連座牌樓沿古道排列,雕刻精美,堅固耐久,歷經數百年風雨仍巋然不動;

琉璃牌樓以北京國子監琉璃牌樓為典范,琉璃瓦色彩絢麗,盡顯氣派,常見于皇家祭祀場所或重要寺觀。

按形制分,牌樓可根據樓檐數量分為“一樓”“三樓”“五樓”等;也可按立柱數量分為“四柱三間”“六柱五間”等。其中四柱三間為最常見形制,六柱五間的牌樓則多見于皇家祭祀場所。

按功能分,種類則更為豐富:

一是旌表類,如節孝坊、功德坊、百歲坊,多分布于吳越、徽、嶺南等理學文化繁榮地區,用以表彰忠孝節義之人。浙江淳安的節孝坊,用于旌表節孝婦女,記錄了特定歷史時期的倫理觀念。

二是尊崇類,如宮苑、衙署、文廟、陵墓前的牌樓,融合了華表、門闕的尊崇功能,彰顯場所的等級與莊嚴。曲阜孔廟欞星門,立柱頂端的“望天吼”石雕就彰顯著對孔子的敬仰。

三是標識類,如街衢起點、數道交會處的牌樓,主要起到劃界與標識功能,在北京等城市分布較為密集。

源遠流長

牌樓的歷史跨越數千年,其脈絡展現著功能與形制的動態發展。

牌樓的起源尚無定論,但我們可以從歷史長河中尋得蛛絲馬跡。學界有“坊門說”“連闕說”“華表說”等不同觀點。

例如“坊門說”認為,牌樓由唐代長安城的坊門演化而來。彼時長安城設108坊,坊門定時啟閉,門上懸牌以書坊名,后逐漸增飾斗拱樓檐,演變為牌樓。但無論源頭為何,牌樓與古代的衡門、華表、門闕、烏頭門、欞星門、里坊坊門等設施均有著深厚的“血緣關系”。這些設施最初均具備劃界與標識功能,而后逐漸分化。

就“牌樓”相關建筑的歷史分期來看,先秦至漢代為萌芽期,以衡門、華表、門闕為雛形,結構簡單,大多僅具“立柱橫枋”的原始形態,具有標識與劃分空間的功能。魏晉至唐代,里坊制度成熟,坊門的形制逐步定型,與城市秩序深度融合。宋代至元代,里坊制瓦解后,坊門逐步向裝飾性、紀念性轉型。宋代《營造法式》記載的“烏頭門”,立柱涂黑漆,頂端設裝飾,已經與后世的牌樓比較相似。明清時期,牌樓工藝進一步發展,不僅樣式繁復,更與科舉、宗族制度融合,江南地區“狀元坊”“進士坊”林立,成為文風昌盛的見證。

各類牌樓在其所處的文化片區內,因受自然、技術條件的影響,逐漸形成了各具特色的地方做法,這體現出牌樓類型與自然地理、社會經濟及地域文化的深刻關聯。

吳越牌樓的精巧,源于江南氣候濕潤,木材易腐,故以纖細木構配精巧透雕,既通風防潮,又融文人詩畫意趣。徽派牌樓的厚重,因徽州多山多石,石坊的敦實耐潮,也反映當地的宗族威嚴與理學教化。晉地牌樓古樸、屋頂碩大,晉商雄厚的經濟實力,催生出其精湛的木、瓦、石三雕技藝。

古今交融

如今,牌樓作為傳統文化的象征之一,正以新的形式融入現代生活。或是歷史文化街區的門面,或是中式建筑出入口的點睛之筆,或是城市公園、景區中的文化標識。許多校園或紀念場所的大門,也提取牌樓“四柱三間”的形制作為入口設計。

牌樓作為中國傳統建筑的符號,隨著華僑的足跡,遠播世界各地。歷史上,海外的中華牌樓,多由華僑在唐人街興建,如20世紀在加拿大和美國等地建造的仿古牌樓,成為異鄉鮮明的文化標識。

在文創領域,牌樓的魅力也被不斷挖掘。如北京中軸線文創中的“正陽橋牌樓冰箱貼”,將地標建筑濃縮于方寸之間,讓古老的藝術以更輕盈的方式走進大眾生活。

從街巷間的千年矗立,到文化記憶的代代相傳,牌樓承載的不僅是建筑技藝,更是中國人對空間、秩序與價值的理解,需要我們充分闡述其價值,并將其融入城鄉文化遺產的保護傳承中。

(作者為東南大學建筑歷史與理論研究所所長,本報記者姚雪青采訪整理)

原文網址:

https://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202510/07/content_30108175.html