享譽世界的物理學(xué)家、諾貝爾物理學(xué)獎獲得者,中國科學(xué)院院士,清華大學(xué)教授、清華大學(xué)高等研究院名譽院長楊振寧先生,因病于2025年10月18日12時00分在北京逝世,享年103歲。

先生雖逝,但他與東南大學(xué)跨越36載的深厚情誼與科學(xué)對話,已成為這所百廿三載學(xué)府珍貴記憶的一部分,持續(xù)照亮后學(xué)探索真理的道路。

1989年12月,楊振寧首次來校,參觀了學(xué)校生物醫(yī)學(xué)系和物理系

學(xué)術(shù)淵源深厚,多次到訪點亮科學(xué)之光

楊振寧先生與東南大學(xué)的學(xué)術(shù)淵源深厚。國立中央大學(xué)時期(現(xiàn)東南大學(xué))畢業(yè)生吳健雄與楊振寧、李政道合作建立了“宇稱守恒定律在原子核基本粒子弱相互作用下不能適用的理論”,為世界學(xué)術(shù)界作出重大貢獻。

早在1989年12月,楊振寧先生便首次到訪東南大學(xué),為莘莘學(xué)子帶來前沿講座,播撒科學(xué)種子,開啟了一段與東大近40年的深厚緣分。此后,先生的足跡多次印在東大的校園里,其中最令人難忘的是2006年與2008年的兩次深度交流。

2006年10月30日,84歲高齡的楊振寧先生再度蒞臨,出席“第二屆華英文化系列講座”。他不僅欣然為“東南大學(xué)國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地”揭牌,更在承載著歷史的東大大禮堂,為3000余名師生作了題為《我的生平》的精彩演講。他以平實而深邃的語言,將個人命運與科學(xué)演進、國家發(fā)展緊密交織,展現(xiàn)了一位科學(xué)家的宏大視野與家國情懷。互動環(huán)節(jié)中,他耐心解答了學(xué)子們關(guān)于宇宙認知、大學(xué)教育、人文與科學(xué)的關(guān)聯(lián)及前沿知識獲取等諸多困惑,更結(jié)合自身經(jīng)歷傳授治學(xué)心法:“做研究,要想取得事半功倍的效果,一定要有前瞻性,選擇最有發(fā)展空間的領(lǐng)域。”

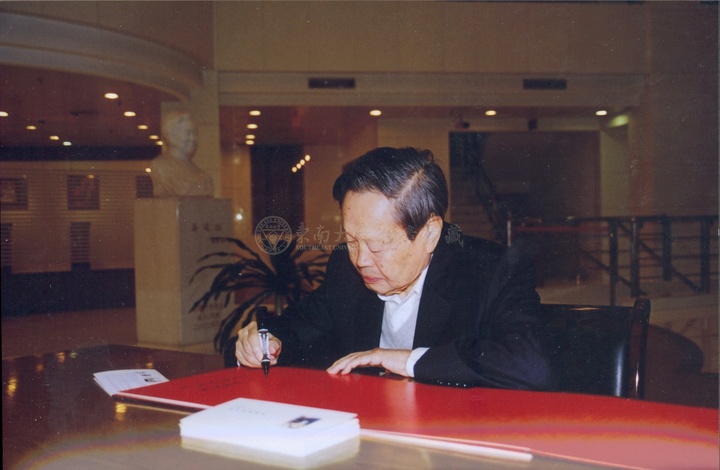

講座結(jié)束后,楊振寧先生專程前往校園中央的吳健雄紀(jì)念館——這是我國首個海外華人科學(xué)家紀(jì)念館。他仔細端詳每一件展品,睹物思人感慨萬千,他揮筆題詞,“吳健雄是當(dāng)代大實驗物理學(xué)家,東南大學(xué)為她建造的紀(jì)念館非常好”,表達了對這位杰出女性的崇高敬意與深切緬懷。

2008年10月27日,大禮堂再度因楊振寧先生的到來而座無虛席。“這是我第三次來到東南大學(xué)大禮堂演講,十分親切。”他以《物理學(xué)的誘惑》為題,為年輕學(xué)子揭示科學(xué)探索的永恒魅力。

他精辟地指出:“研究物理學(xué)的動力是好奇心,有了好奇心,鉆研物理就不難了,而研究的結(jié)果常常可以改造人類的生產(chǎn)力,為人類帶來福利。”他再度以吳健雄先生堅守實驗、最終驗證宇稱不守恒的壯舉為例,盛贊其追求真理、不計成敗的科學(xué)精神,深深激勵了在場每一位聽眾。報告中,他表達了對中國科學(xué)的未來充滿信心,并做出了“中國人拿到諾貝爾獎前景還是非常樂觀的”這一富有遠見的預(yù)言。

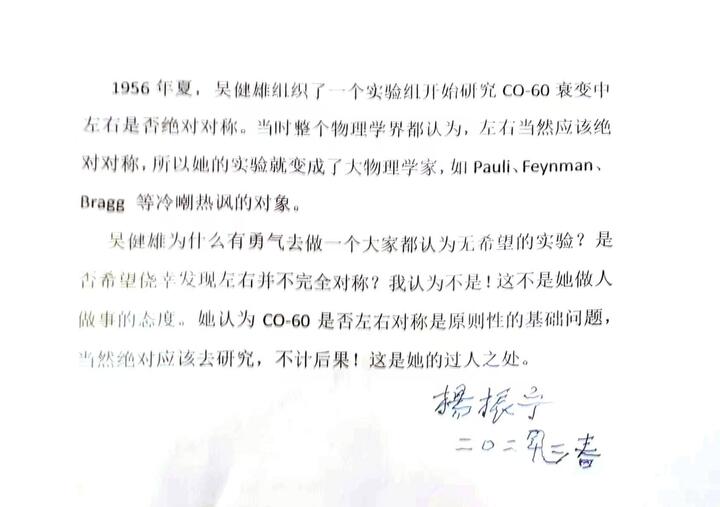

一封親筆簽名的手稿,跨越時空對話

2022年東南大學(xué)120周年校慶之際,學(xué)校舉辦吳健雄先生誕辰110周年學(xué)術(shù)研討會。彼時已近期頤之年的楊振寧先生雖未能親臨,卻親自撰寫了紀(jì)念文章,并鄭重委托《物理科學(xué)的第一夫人:吳健雄》的作者江才健先生不遠千里趕赴南京,在會場代為宣讀。這份楊先生親筆簽名的手稿不僅是一位科學(xué)巨匠對另一位科學(xué)家的深切致敬,更是科學(xué)史上一次動人的、跨越時空的對話。

楊振寧在文中回顧了1956年夏天那個物理學(xué)界的重要時刻:“吳健雄組織了一個實驗組,開始研究鈷-60衰變中左右是否絕對對稱,當(dāng)時整個物理學(xué)界都認為,左右當(dāng)然應(yīng)該絕對對稱,所以她的實驗就變成了大物理學(xué)家,如Pauli、Feynman、Bragg等冷嘲熱諷的對象。”

楊振寧深切叩問:“吳健雄為什么有勇氣去做一個大家都認為無希望的實驗?是否希望僥幸發(fā)現(xiàn)左右并不完全對稱?我認為不是!這不是她做人做事的態(tài)度。她認為鈷-60是否左右對稱是原則性的基礎(chǔ)問題,當(dāng)然絕對應(yīng)該去研究,不計后果!這是她的過人之處。”

這并非楊振寧首次為吳健雄的貢獻公開表達敬意與惋惜。早在2008年訪問東南大學(xué)時,他就曾坦言,吳健雄的實驗催生了多項后續(xù)重大成果,其中三項相繼獲得諾貝爾獎,而她本人卻始終與諾獎無緣。

對于這個歷史遺憾,學(xué)界流傳著幾種解釋:一是1957年諾獎提名截止日期為2月1日,且要求論文必須在此前發(fā)表,而吳健雄的論文恰好發(fā)表于2月,因時間限制失去資格;另一種說法是,諾獎同一獎項最多同時授予三人,而吳健雄與其重要合作者,加上楊振寧、李政道,正好四人。這些猜測雖未得到官方證實,但楊振寧當(dāng)時曾留下一個期待:“50年后,這份獲獎檔案即將被公開,也許會解開這個謎。”

在談及華人科學(xué)家與諾貝爾獎時,楊振寧曾分析指出,歷史上七位華裔諾貝爾獎得主均是在國外完成其獲獎工作,這一現(xiàn)象背后主要有兩個原因:“一是中國的待遇比不上國外,在設(shè)備上也差一些;二是科學(xué)研究需要傳統(tǒng)。”他強調(diào):“國內(nèi)很多年輕人不知道什么問題值得做,值得做的問題用什么方法——這不是從書本和雜志上就能看到的,需要一種氛圍。”同時,他也充滿信心地表示,“這個傳統(tǒng)不是一兩天可以建立起來的”,但隨著中國經(jīng)濟發(fā)展,“中國在科技方面對世界的貢獻將會是了不起的”。

回顧楊振寧先生與東南大學(xué)的交往歷程,不僅是一段佳話,更是一部生動的育人教材。從20世紀(jì)80年代的初訪,到新世紀(jì)的諄諄教誨,再到百廿校慶時的深情寄語,先生屢次蒞臨東南大學(xué),以大師的智慧啟迪后學(xué),以長者的情懷關(guān)懷學(xué)校發(fā)展。他對吳健雄先生的始終如一的推崇,亦是對東南大學(xué)學(xué)術(shù)傳統(tǒng)的無聲褒獎。楊振寧先生在東大留下的思想火花與崇高精神,必將激勵一代代東大人秉承“止于至善”校訓(xùn)精神,在探索未知的科學(xué)征程上奮勇前行。

新華日報·交匯點記者 謝詩涵

通訊員 孫艷

圖片由學(xué)校提供

編輯:葛靈丹

原文網(wǎng)址:

https://jhd.xhby.net/share-webui/detail/s68f361a5e4b0960796388c99